Profile

曽我 武史 / soga takesi

1971年11月2日生

東京都出身

高校生の頃、「アスレティックトレーナー」

という仕事があることを知る。

この出会いが、その後の人生を大きく方向づけることになる。

日本体育大学へ進学。

スポーツ科学、医学、トレーナー理論を学びながら、

「現場で本当に役立つトレーナーとは何か」を模索し続ける。

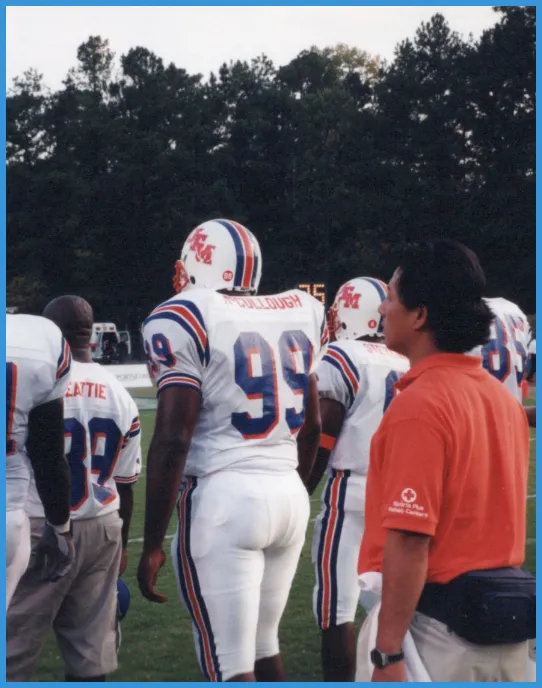

2000年、さらなる成長を求めてアメリカへ留学。

学生トレーナーとして大学アメリカンフットボールチームで活動。

2001年、スポーツメーカー「ミズノ」専属トレーナー。

2001年 初世界陸上

2004年 初オリンピック(アテネ)

2008年 2度目のオリンピック(北京)

2007年、東京都目黒区に「TKC BODY DESIGN」開業。

2021年 東京オリンピックパラリンピック

選手村内ポリクリニック

2025年 東京世界陸上(組織委員会)メディカルスタッフ

現在に至る。

高校生の時、足首を激しく捻挫(靭帯の完全断裂)

この怪我が、トレーナー人生の原点となる。

鍼灸治療を通じて初めて「治療もでき、現場で選手を支えるアスレティックトレーナー」という存在を知る。「これを仕事にしたい」そう強く思った瞬間が、すべての始まりだった。

大学生でトレーナーを始めた頃、同級生からの紹介で

社会人の最高峰Xリーグに所属するアメリカンフットボールチーム

(レナウンローバーズ)での学生トレーナーとしてアメリカで活動を開始。経験を重ねていく。日本ではまだ前例の少なかった「学生でありながらトップレベルの現場に関わる」

日本におけるアスレティックトレーナーの歴史の原点ともいわれている

正式な公的組織が誕生。

日本陸上競技連盟 医事部内にトレーナー部が発足。

陸上競技を「トレーナー」という立場から公式にスポーツ現場で選手を支える体制が整い始める。

曽我もトレーナーセミナーを受講し、トレーナー部の一員となる。この存在が、曽我の活動の幅を一気に広げることになる。

大学4年生と鍼灸学校(夜間)のダブルスクールが始まる

平日は学業、週末はトレーナー活動に明け暮れる日々。

医療系国家資格を取得。

はり師

きゅう師

あん摩マッサージ指圧師

これにより、正式に「人の身体に触れることが許されたトレーナー」となる。

同年、日本陸連主催の強化合宿でのトレーナー活動が始まる。日本のトップレベル選手のみが集まる合宿。帯同できるトレーナーは 1名のみ。

参加選手は20〜30名。主な活動内容は以下の3つ。

① 日々の練習帯同

② コンディショニング・ケア対応

③ 怪我発生時の即時対応

ここで、「判断力」「対応力」「責任」を徹底的に鍛えられる。

運命の1998年

高校時代にトレーナーの存在を知った時から抱いていた夢。

「いつか日の丸をつけ、トレーナーとして世界の舞台で選手と一緒に戦いたい」

その夢が、日本代表トレーナーとして現実になる。

バンコクアジア大会(JOC管轄 日本選手団 陸上日本代表チーム)に帯同。

伊東浩司選手:100m 10秒00

高橋尚子選手:女子マラソン金メダル

室伏広治選手:ハンマー投げ 日本新記録 金メダル

森長正樹選手:走幅跳 8m10cm

太田陽子選手:走高跳 1m88cm

川上優子選手:10000m 金メダル

日本選手の活躍が際立つ大会となる。

曽我にとっては初めての国際大会帯同。

毎日が必死すぎて、今でも記憶が途切れ途切れだという。

アジア大会を経験するも、1999年世界陸上への帯同は叶わず。

「このままでは終われない」

そう考え、将来を見据えてアメリカへ渡る。

英語に触れ、日本では経験できないトレーナー活動を経験。

州立大学アメリカンフットボールチームで

春季トレーニング

サマーキャンプ

シーズン全13試合帯同

緊急時対応の実戦さながらのシミュレーション、

ヘリコプターを使用した救急訓練も体験。

さらに、アイスホッケーチームへの試合帯同も経験。

トレーナー活動だけでなく、全米を一人で旅する時間を持つ。

自分の人生を振り返る、かけがえのない期間となる。

プロアスレティックトレーナーとしての活動が本格化。

ミズノ株式会社と専属契約を結び、ミズノトラッククラブ専属トレーナーに就任。

所属選手の日々のコンディショニング、強化合宿・国内外の試合に帯同。

欧州遠征など、現在のパーソナルトレーナーサポートの先駆け的活動も行う。

高校駅伝強豪・仙台育英学園陸上部のサポートにも関わり、全国高校駅伝制覇にも貢献。

同年、エドモントン世界陸上に日本代表チームのアシスタントトレーナーとして帯同。

海外留学経験を活かし世界陸上に出場する代表選手らを開催地カナダの練習拠点から大会までをフルサポート。

スプリント種目では初となる400mハードルで為末選手が日本記録を樹立しながら決勝で銅メダルを獲得する快挙!

試合直前のコンディショニングサポートに携わった。

釜山アジア大会。

オリンピックのアジア版(JOC管轄)となるこの大会。

人生3回目となるアジアNO1を決める大会。

今回は、ADカード制限で選手村には入れず選手村の外に滞在しながら

陸上代表選手団をサポート。選手村以外での行動は全て一人で行う。

現地の移動手段から食事など海外生活経験を活かして現地の状況に

応じて臨機応変に対応。早朝の試合出場選手のサポートから

最終種目終了者のフォローまで縦横無尽に動き回って活動。

パリ世界陸上へ帯同。

事前合宿地ドイツからフランス・パリまで

日本代表選手団(全種目)をフルサポート。

200mで日本記録を打ち出した末續選手(ミズノ所属)に期待がかかる中。

代表チームトレーナーとして日本選手団(全種目)のサポートを

事前合宿地のドイツからフランス(パリ)まで同行。

大会期間中には、選手の食事アレルギーが発症したり、リレー疾走中に

重度の肉離れをお越しながらもバトンを渡すがその後の救急対応で

現地から選手村までの搬送など海外遠征に経験。

他にも決勝種目のウォーミングアップ中に選手にアクシデントが起き、

決勝を戦えずに幕を閉じるという悔しい思いをした選手のフォローなど

様々な対応をした大会でもあった。

しかし、これらを払拭するかのように末續選手の200m銅メダル獲得は

日本チームにとっても快挙となる偉業を成し遂げた。

これにも貢献した。

長年の目標だったオリンピック帯同が、ついに現実となる。

しかも舞台は、オリンピック発祥の地・ギリシャ、アテネ大会。

現地に降り立った瞬間から、これまで経験してきた

どの国際大会とも違う、特別な空気を感じる。

当時はADカード取得の関係で、JOCの日本選手団枠には入れず、

日本陸連からの派遣という立場での帯同。競技場近くの借家を

拠点とし、現地での移動や行動はすべて一人。

選手村に常駐するトレーナーと連携を取りながら、

選手村と競技場を行き来し、限られた環境の中で選手を支える日々が続く。

慣れない土地、言葉の壁、時間の制約。

すべてを一人で判断し、決断しなければならない状況の連続。

それでも、当時日本陸連のメインスポンサーであったミズノの

協力を得ながら、早朝から深夜まで、選手にとって今何が最善かを

考え続け、できる限りの対応を積み重ねる。

世界陸上とは、選手の表情も、覚悟も、まったく違う。

一瞬にすべてを懸ける緊張感と、背負っているものの重さが、

ひしひしと伝わる。スポーツの祭典と呼ばれるオリンピック。

その本質と重みを、現場の空気を通して全身で感じた大会に。

ヘルシンキ世界陸上では、

ヘッドトレーナーとして日本選手団全体のコンディショニングと

サポート体制を統括。個々の選手対応にとどまらず、選手団全体が

最高の状態で大会に臨めるよう、チームとしての機能を整える役割を担う。

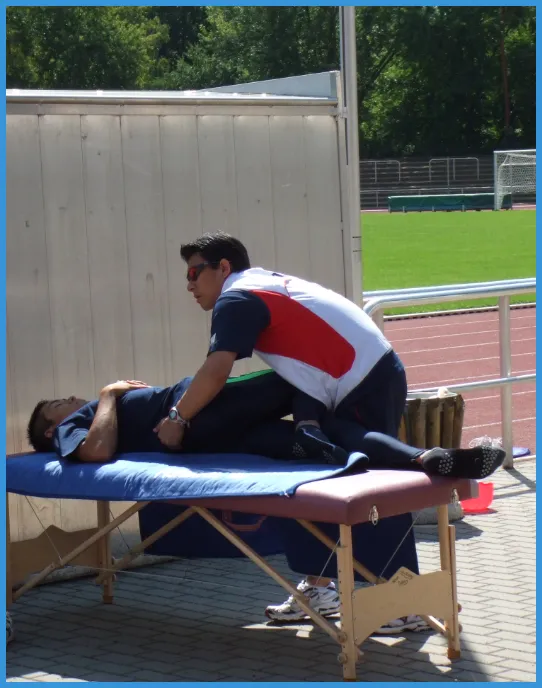

大会に向けては、時差調整を目的にドイツから北欧フィンランドへ移動。

第一回世界陸上開催地でもあるヘルシンキまで、3名の代表トレーナー体制で、

選手一人ひとりの状態を共有しながらサポートを行う。

練習・試合・移動・休養のバランスを常に俯瞰し、「今、誰に、何が必要か」を

全体視点で判断することが求められる日々だった。

現地では、想定を大きく超える異例の悪天候が続き、連日の雨と

北欧特有の冷え込みが選手の身体に大きな影響を及ぼす。

雨天時の体温管理や筋コンディションの低下を最重要課題とし、

ウォームアップ環境、ケアのタイミング、試合前後の対応までを都度調整。

選手が不安なく競技に集中できるよう、裏側での判断と調整を重ねた。

そのような厳しい環境の中、為末大選手は雨中のレースを勝ち抜き、

決勝へ進出。

世界陸上で自身2度目となる銅メダルを獲得。

選手が結果を出すために、現場では何が最優先なのか。

個人を見る視点と、チーム全体を動かす視点の両立。

ヘッドトレーナーとしての責任と判断の重さを、改めて強く実感した大会となる。

鍼灸マッサージ治療院「TKC BODY DESIGN」開業

2007年、プロトレーナーとしての活動から独立し、

鍼灸マッサージ治療院「TKC BODY DESIGN」 を開業。

トップアスリートの現場で培ってきた経験や考え方を、

競技者だけでなく、一般の方々にも届けたい。

「治すこと」だけで終わらせず、動きを取り戻し、

日常や競技へとつなげていくことをテーマに、治療と

コンディショニングの在り方を模索する日々が始まる。

来院される方は、ぎっくり腰から腰椎ヘルニアまでの腰痛、

頚椎ヘルニアによる肩こりや手の痛み・しびれ、変形性膝関節症や

半月板損傷による膝の痛み、五十肩、人工関節置換術後の

リハビリサポートなど多岐にわたる。

アスリートとは異なる症状や背景を持つ方々と向き合うことで、

身体を「生活の中でどう使っているか」という新たな視点を

学ぶ機会にもなった。

また、陸上競技に限らず、他競技のプロアスリートからの依頼も増え、

プロダンサーやバレリーナ(プリンシパル)、アーティスト、プロ野球選手、

さらにはジュニア世代のアスリートまで、幅広い分野の身体を診る機会に

恵まれている。

多種多様な競技、年齢、目的。

それぞれに求められる「最適解」は異なるが、根底にあるのは常に

身体を理解し、その人の人生やパフォーマンスを支えること。

この開業を通じて、トレーナーとしての視野と責任は、さらに大きく広がっていくことになる。

2008年 北京オリンピック

― 8年間の集大成 ―

2001年から2008年まで、世界レベルで活躍する選手たちとともに

現場に立ち続ける。振り返ればその時間は、トレーナーとして関わるすべてが

トップオブトップのアスリートという、まさに夢のような環境。

曽我は当時をこう語る。

「感覚を研ぎ澄まし、一瞬の判断が求められる日々だった」

日本では敵なしと称される超一流のアスリートたちの身体と

向き合いながら、彼らのポテンシャルをどうすれば最大限に

引き出せるのか。

どのような身体の状態であっても、最高値まで引き上げる努力を

決して怠らない――その姿勢そのものが、現場での学びだった。

4年に一度しか訪れないオリンピックという舞台。

その瞬間に向けて、選手がベストの状態でスタートラインに

立てるよう、トレーナーという立場で日々格闘を続ける。

そして迎えた2008年、北京オリンピック。

日本選手団のオフィシャルスタッフとして帯同し、

念願だったヘッドトレーナーとしてオリンピックに参加。

男子4×100mリレーでは銀メダルを獲得。

長年積み重ねてきた経験と判断、チームとしてのサポート体制が、

世界の大舞台で一つの形として結実した瞬間だった。

この北京オリンピックは、トレーナーとしてのこれまでの

歩みの集大成であり、同時に、次の世代へと経験をつないでいく原点となる大会にもなった。

為末大選手 引退 ― パーソナルサポートの終着点

長年にわたりパーソナルサポートを行ってきた為末大選手が、

この年の日本選手権を最後に、現役を引退。

我々の目標は、ただ一つ。

「オリンピックで金メダルを獲ること」。

その目標に向かい、世界陸上で2度の銅メダルを獲得するまで、

競技人生の数々の重要な局面を、ともに歩んできた。

ロンドンオリンピック出場をかけた日本選手権を終えた後、

為末選手がかけてくれた言葉は、多くを語らない、たった一言。

「気が済みました。ここまでありがとうございました。」

トップアスリートとして、すべてを出し切ったからこそ出てきた言葉。

その一言に、長い競技人生の重みと覚悟が、静かに凝縮されていた。

当時、トレーナーを個人的に抱えるというスタイルは、

日本ではほとんど前例のないものでした。

競技、身体、そしてメンタル。

そのすべてに深く関わりながら支えるパーソナルサポートは、為末選手だけでなく、曽我自身にとっても、トレーナーとしての在り方を大きく広げるかけがえのない経験となる。

Xリーグ アメリカンフットボールチーム サポート再開

2013年、再びXリーグのアメリカンフットボールチームの

サポートに携わることとなる。

当時チームには、現場経験のない学生トレーナーが多く在籍

しており、ゼロからの体制づくりが求められる状況でした。

目標は明確。

2部(X1 Area)から1部(X1 Super)への昇格。

その目標を実現するため、単なる応急対応にとどまらず、

ケガの予防、リコンディショニング、復帰判断、情報共有

までを含めたチーム全体を支えるメディカルサポート体制を構築。

学生トレーナーを率いながら、現場で使える判断基準と

役割分担を一つひとつ整えていきました。

この年を起点に、以後9年間にわたりチームを継続してサポート。

トップアスリートの現場で培ってきた経験を、

チームづくりと人材育成の現場へと還元していくフェーズが始まりました。

新型コロナ感染症への対応とチームコントロール

2020年、世界中を巻き込んだ新型コロナ感染症の拡大を受け、

チームドクターと連携し、いち早く感染対策に着手。

チーム内感染ゼロを目標に、行動基準・対応フローを

明確化したチーム独自のプロトコールを構築しました。

日々変化する状況の中で、医療的判断と現場運営のバランスを

取りながら、アメリカンフットボールチームのコンディショニング

と活動継続を支援。結果として、チームスタッフの理解もあり、

プロレベルのチームコントロール体制を実現しました。

東京オリンピック・パラリンピック(選手村ポリクリニック)

コロナ禍という前例のない状況下で開催された、

東京オリンピック・パラリンピック大会。

自国開催という特別な大会において、選手村に設置された

医療施設**ポリクリニック(フィジオルーム)**にて活動。

この施設には、世界各国から大会に参加するアスリートや

関係者が訪れ、競技や国籍を越えたサポートが日常的に

行われていた。

通常の日本代表帯同とは異なり、

大会運営側(選手村本部)スタッフとして診療所内で活動する立場に。

フィジオルームでは、セラピストたちをマネジメントしながら、

限られた時間と環境の中で、医療・コンディショニング

両面の質を保つ役割を担う。

また、これまで関わる機会の少なかったパラリンピアンの

サポートにも携わり、競技特性や身体状況の違いを踏まえた

対応を行う。

大会運営側のスタッフとしてポリクリニックに関われるのは、

選ばれた者に限られるポジションう。

競技現場とは異なる視点で、国際大会を「支える側」

として俯瞰する経験は、トレーナーとしての視野をさらに広げる、

非常に貴重な経験となる。

東京世界陸上

大会組織委員会 メディカルスタッフとして

東京世界陸上では、大会組織委員会のメディカルスタッフとして活動。

日本代表を支える立場ではなく、世界中から集まる選手たちを

支える側として、国際大会全体を俯瞰する役割を担いました。

競技や国籍を越えて選手の安全とコンディションを守ること。

その責任と判断の重さは、これまでの代表帯同とは異なるもので

あり、長年積み重ねてきた現場経験と統括力が問われる立場でした。

「誰かのため」ではなく、「大会そのものを成立させるため」に動く。

その経験は、トレーナーとしての視野をさらに広げる、

大きな節目となりました。